秋ですが/東京モビリティショー

10月です。本格的な秋です。数年ぶりにサンマも豊漁で、秋を満喫できそうです。当社の近くにある新宿御苑は銀杏の大木がたくさんあり、銀杏をたくさん拾う事ができ、近所の飲食店でも新宿御苑の銀杏をお店で提供していいるところもあります。

秋と言えばイベントの秋ですが、本年は国内最大のコンベションの「東京モビリティショー」が開催され、当社もEV車両メーカー様のブースの施工とデジタルサイネージコンテンツ制作を担当致します。東京モーターショー以来数年ぶりとなります。以前の東京モーターショーと異なり、EV車や自動運転、エコロジーがメインとなった「東京モビリティショー」は、紙のカタログ等の配布も少なくなりました。また、最高速度何キロや最高馬力●●●PSという表記も少なくなり、海外メーカーの出展も少なくってしまい個人的には寂しい限りです。

そんな「東京モビリティショー」は10月30日~11月9日まで東京ビッグサイトで開催されます。当社はASF社という商用車EVメーカー様のブースのお手伝いを行います。お時間がありましたら、是非共ブースにお立ち寄りくださいませ。

尚。当社関連の展示会の出展は12月16日(火)~18日(木)に東京ビッグサイト 東展示棟7・8ホールで開催される「中小企業 新ものづくり・新サービス展」にアーツエイハン、エイコムの2社で出展致します。最新のBeeSightシリーズを展示致します。こちらもお時間がございましたら是非ご来場くださいませ。(iizuka)

Amazon Audible

昔からラジオを聞く習慣がある。最近AmazonAudible使っている(聞いている)、移動中や作業の合間によく聴いている。長いドライブなら小説、短ければポッドキャストみたいな感じで使い分けている。

良いのは文体によって進みの遅い本があるが、読むのと違って、そんなことはない。聴くという行為は文字の絡まない作業だとすこぶる相性が良く、本当にながらでも十分頭に入ってくる。読むのに気が進まない本でも聴いてみると面白い。音声で届く言葉は、読むことより付き合いが長くなるかもしれない。

すでに読んだ本でも印象が変わって入ってくる。人に読んでもらうというのはこんな感じだったかと新鮮な感覚もある。難点があるとすれば動画のサブスク並みに値段が張ることくらいかと。(sato.y)

マニュアルを動画化してみませんか?

「せっかく作ったマニュアルが読まれない」「新人の教育に毎回同じ説明をして疲弊している」といった課題を抱えていませんか?

複雑な手順や繊細なニュアンスを伝えるには、もはや紙やテキストだけでは限界です。業務効率化と教育の質向上を目的に、マニュアルを動画に切り替える企業も増えています。マニュアルを動画化することで次のような課題を解決できるかも。

課題1:情報量の不足と「誤解の発生」

動画は、「動き」と「音」をそのまま伝えるため、視聴者に直感的な理解をもたらします。例えば言葉では表現しきれない指先の動き、力の入れ具合、作業のタイミングといったニュアンスを正確に伝え、誤解を防ぎます。

課題2:指導担当者の「時間と労力の浪費」

一度動画マニュアルを作成すれば、指導担当者は「教える」から「質問に答える」役割にシフトできます。新人は自分のペースで繰り返し視聴して予習・復習ができるため、教育にかかる工数とコストを大幅に削減し、業務の標準化が実現します。

課題3:「必要な情報へのアクセスの悪さ」

動画マニュアルは、クラウドや社内サーバーにアップロードすることで、スマホやタブレットからいつでもアクセス可能です。さらに、テーマ毎に短い動画に分割しておけば、必要な情報に数秒でたどり着けるようになります。

紙では伝えきれなかったノウハウを「動く資産」に変え、業務効率と品質向上を実現しませんか? ぜひ一度、お気軽にご相談ください。(miyake)

推しとヲタクの変化

「推し活」って言葉、メディアや商業の場で使われる事が多くなりましたね。

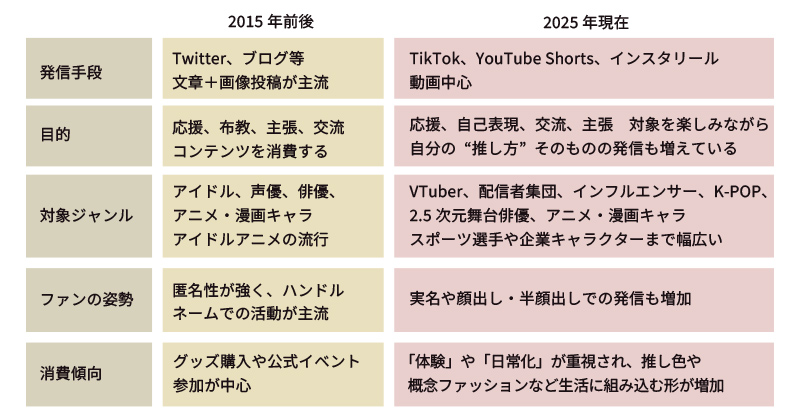

10年前と比べると、推し活の文化は大きく変化しています。2015年前後はTwitterやブログを中心に、文章や画像で推しの魅力を発信し、「好き!」「布教したい!」という気持ちが強くあったように感じます。

(アイドルの総選挙とかが活発だった時代ですね)当時はアイドルや声優、俳優、アニメキャラが主な対象で、ファン同士も匿名アカウントでつながるのが一般的でした。

2025年現在は、TikTokやYouTube Shortsやライブ配信といった動画プラットフォームが主流になり、短い動画やリアルタイムのストーリー投稿で推しを共有することが当たり前になっています。発信の目的も「自己表現」や「仲間との交流」へと広がってきたように感じます。もちろん全ての人がではないです。その傾向を嫌ってる人もいれば楽しんでる人もいます。

推しの対象も大きく拡大しています。従来のアイドルやアニメキャラに加え、VTuberや配信者、インフルエンサー、2.5俳優、スポーツ選手や企業キャラまで「推せるものは何でも推す」時代になっています。

推し色ファッションや概念商品収集など公式とは関係なく、カフェや関連する場所めぐりなど日常そのものを彩る習慣をまとめて「推し活」と呼んでいます。

ちなみに私はこの言葉あまり好きじゃないです!(muro)